Le sommet des parutions de 2013 ! Par "une moitié" de l'incarnation actuelle de :Zoviet*France: (non, aucun persiflage relatif à l'actualité du moment, le nom du collectif date du début des années 80 ; à écouter ici).

samedi 30 août 2014

"(...) la vengeance du sang d’un enfant, Satan ne l’a point encore inventée ..."

On la trouve intensément répétée, partagée, recopiée, comme pour donner une assise aux appels à la vengeance qui l'environnent toujours ; autant donner l'origine de cette citation : un poème de Hayim Nahman Bialik (1873 - 1934), à propos du premier (du moins le premier à émouvoir l'opinion occidentale ... un des premiers aussi à émouvoir l'intelligentsia russe) pogrome de Kichinev (1903 ; voir aussi ici ; Kichinev en Bessarabie, c'est aujourd'hui Chișinău en Moldavie).

Cosmique et universel (qui, à moins de vouloir faire offense à la mémoire de Bialik, prétendrait le contraire ?), le poème se fait lui seul justice de toute tentative de récupération :

Cieux, implorez grâce pour moi !

S’il y a en vous un Dieu,

Et un chemin qui conduit à lui, Un chemin que je n’ai pas trouvé

Alors, priez vous pour moi !

Mon cœur est mort;

Plus de prière sur mes lèvres,

Plus de force dans les bras, plus d’espoir !

Jusqu’à quand ? Jusqu’où, Jusqu’à quand ?

Holà ! Bourreau, voici ma gorge, viens et tue !

Abats-moi comme un chien ! Toi, tu as un bras et un couteau

Et, moi, j’ai l’univers pour échafaud.

Frappe à la tête ! Que le sang du meurtre,

Le sang de l’enfant et du vieillard,

Gicle sur ta chemise

Et que jamais il ne s’efface !

S’il y a une justice, qu’elle paraisse aussitôt !

Mais si elle tarde, si elle n’éclate qu’après ma mort,

Après que, moi, j’aurai été détruit,

Je veux que son trône s’écroule

Et que les cieux périssent dans le mal éternel !

Quant à vous, scélérats, sustentez-vous de sang,

Allez et vivez de vos ignominies !

Maudit soit celui qui dira : vengeance !

Une telle vengeance, la vengeance du sang d’un enfant,

Satan ne l’a point encore inventée…

Que le sang se creuse un chemin sous terre,

Qu’il sape et ronge et mine dans les ténèbres

Les fondements délabrés de l’univers !

(in Hayim Nachman Bialik, Poèmes, traduit par Joseph Milbauer, Organisation Sioniste Mondiale, Jérusalem, 1958 ; repris dans Anthologie de la poésie en hébreu moderne, Gallimard, 2001)

Une traduction anglaise, une lecture en hébreu et des commentaires sur les références bibliques dans ce poème, ici.

mercredi 27 août 2014

Sergueï Paradjanov

Paradjanov, Schroud for a dead thief, Grahic, 1980's

(source)

en vo sous-titrée en anglais :

Sayat Nova

Les chevaux de feu

Manager "comme un chef" !

Tisser un lien entre un pouvoir sans parole et une parole sans pouvoir, voila à quoi me fait penser le rôle de "manager de proximité" dans nos organisations hiérarchiques : de la parole sans pouvoir qui doit néanmoins se faire entendre au niveau de l'équipe (dans nombre d'organisations, les temps sont heureusement finis d'un pouvoir managérial fondé sur la seule hiérarchie et là où en subsistent des traces, la simple prudence devrait inciter un manager de proximité à n'en faire jamais usage, tant il est vrai que le reste de la hiérarchie lui fera défaut au premier problème sérieux !) au pouvoir sans parole qui s'exerce "d'en haut", en dépit du mantra "donner du sens" répété jusqu'à l'étourdissement (ce pouvoir sans parole n'est que la trace du pouvoir du Divin Marché qui, lui, ne s’embarrasse pas de "sens").

Finalement, on en apprend plus sur le management en lisant Pierre Clastres, que ce soit à propos de la parole sans pouvoir du chef, ou à propos des histoires drolatiques de chamane / jaguar maladroit (également dans La Société contre l'État) : quoi de plus proche de ces voyages chamaniques ridicules que les pauvres tentatives d'un "manager de proximité" d'obtenir de sa hiérarchie quelques explications ou éléments de contexte relatifs aux décisions en cours ?

mercredi 20 août 2014

Leben unter Bedrohung -- Nelly Sachs

Zeit unter Diktat. Wer diktiert? Alle! Mit Ausnahme derer, die auf dem Rücken liegen wie der Käfer vor dem Tod. Eine Hand nimmt mir die Stunde fort, die ich mit dir verbringen wollte. Sie nimmt mir diese Samentüte daraus blaue Blumen sprießen sollten ohne einen Hauch von violett, das schon an Untergang erinnert. Ohne zu wollen atme ich im Garten einen Duft, aber die Rose ist schon anderen zugesprochen. Bereite dir aus Krumen eine Mahlzeit denn du bist krank und ich liebe dich so. Um dich zu retten möchte ich dich in einen Buchfink verwandeln, der vor dem Fenster an einem Blatt hä ngt, das der Frühling ihmschenkte. Aber der Frühling hat uns den Rücken zugekehrt. Blüht aus der Fäulnis. Wolken da oben. Wettbewerb im Sterben. Herrliches Fortziehn. Von dieser Erdenkugel abstoßen zu dürfen, diese Wurzelfüße herauszureißen. Gnade, Gnade des Nichtmehr- Sein-dürfens. Höchster Wunsch auf Erden: Sterben ohne gemordet zu werden.

Woran sind wir gebunden? Warum kçnnen wir uns nicht rühren? Warum nicht wie unser großer Hund den ich nicht mehr sättigen konnte herausgereicht werden aus solchem Umkreis an die Schüsseln einer sorgenfreien Küche?

Du hast nichts mehr gegessen. Was ich mit Lebensmühe hereinholte. Der Bissen blieb im Halse stecken. Die Angst hatte ihn mit ihrer schwarzen Hefe aufgebläht.

Es kamen Schritte. Starke Schritte. Schritte in denen das Recht sich häuslich niedergelassen hatte. Schritte stießen an die Tür. Sofort sagten sie, die Zeit gehört uns!

Die Tür war die erste Haut die aufgerissen wurde. Die Haut des Heims. Dann fuhr das Trennungsmesser tiefer. Aus der Familie wurden Teile ausgeschnitten, Teile, die in die weit fort eroberte Zeit verfrachtet wurden. In die Zeit der gekrümmten Finger und der starken Schritte. Mit der die Vögel zogen mit dem Angesicht des Frü hlings.

Und dies geschah auf dieser Erde. Geschah und kann geschehn. Und das Kind hatte neue Schuhe bekommen und wollte sich nicht von ihnen trennen. Und im Blick des Greises lag schon Gottes-Auszug-Asche.

Und ichwar angebunden an einen Traum. Ein Traum aus Fingern und Schritten. Aß mich satt an der Angst. Die Gerüchte saugten wie Blutegel. Die Nacht war der Rahmen um den Henker in der Kraft unterm Hautwams, über schwanengebogenem Rücken den Taktstock der Zeit.

Fünf Tage lebte ich ohne Sprache unter einem Hexenprozeß. Meine Stimme war zu den Fischen geflohen. Geflohen ohne sich um die übrigen Glieder zu kümmern, die im Salz des Schreckens standen. Die Stimme floh, da sie keine Antwort mehr wußte und »sagen« verboten war.

Und alle begegnenden Augen waren winterlich geworden. Fielen ab; gaben die Blicke woanders hin, dort wo das Recht die Zeit am Nakkenfell nahm.

Meine Hand war eine Waise, verlernte den Gegendruck. Unter Bedrohung leben: im offenen Grab verwesen ohne Tod. Das Gehirn faßt nicht mehr. Die letzten Gedanken kreisen um den schwarzgefärbten Handschuh der die Eintrittsnummer zur Gestapo verdunkelte und fast das Leben kostete. Angstschweiß hatte unsichtbar zu bleiben.

Nein, das Gehirn faßte längst nicht mehr. Was war das: Leben kosten? Mit den Wolken eilen? Wohin? Dahin? Das Angesicht des Frühlings sehn? Wozu? Abfallen von dem Pfahl der Zeit an den ich angebunden stand und rieselte nur mit der Sehnsucht.

Leben unter Bedrohung!

Der Himmel gespiegelt in der glanz-geputzten Gürtelschnalle eines Bevollmächtigten der Zeit?

Eine Nachricht kam. Und die Nachricht verschluckte ich. Das war mein Angelhaken. Aufgehängt an der Luft.

Und das geschieht auf Erden? Und kann geschehn auf Erden? Sonntäglich bist du in deinem neuen Kleid. Du erzählst wohl deinen Kindern Märchen von Wölfen deren Opfer wohlbehalten aus dem Verschlucktsein kriechen?

Es sind viele Wunder geschehn. Ich las darüber. Aber wie sollen die Wunder zu dem kleinen Haufen gelangen, der da isoliert im Stacheldraht zittert. Auch die Wunder haben wohl Angst. Sie ziehen dorthin wo der Feldherr steht, der sie wie eine Scheibe Weißbrot vom Mond abbricht.

Und das geschieht – Gott leg mich in Nacht und schweige – Aber das ist ja ganz unwirklich was hier geschieht – Fakierkünste die lassen die Erdkruste aufspringen bis die roten Feuerwurzeln wie Peitschen herausfahren.

Wirklich ist der Blick des Kindes, das sich mit den neuen Schuhen an den Henker wandte. Wirklich sind die Abschiedsfäden, die bis auf die Seele zerrissenen, die aus den wunden Leibern hingen, das ganze Leidenswerk was hier gewirkt wurde – die ins Dunkel tropfende Liebe.

Abstoßen von dieser Kugel, in die Flucht, in das Dunkel, das Meer der Unsicherheit darein sich Abraham, der Erste mit dem Stemmeisen der Sehnsucht warf. Wohin – dahin –.

Fassen und begreifen längst verlorenes Stückgut der Sehnsucht. Aber »Moriah« der Klippenabsturz zu Ihm, dessen Zeichen die Ferne ist.

Hier ist nichts mehr zu fassen, hier nicht! Aber eine weißglühende Explosion – Asche im Mund – die Augen erblindet vom Hiersein – und das Universum der Unsichtbarkeit – nur mit den Gestirnen der Seele – diese Briefe geschrieben ins Dunkel – adressiert weit hinter dem Meilenstein wo Sterben starb.

Alles dahin gelebte – Hier.

Alles dahin geliebte – Hier.

Feuer zu Blumensträußen gebunden und des Verrates verzweigte falsche Richtung.

Schwarzkunst des Henkers der die geheimen Gottesknechte in ihr Erwachen warf.

Nichts mehr – gar nichts mehr – aber ich weiß, ich fühle, ich schmecke – die Weltbahn geknotet mit der Sehnsucht aus Staub, deine Todesarbeit eingeritzt – im Sternbild der zerrissenen Kiefer des Fisches.

Sch’ma Israel des alten Volkes Todesgesang schrie aus den Kehlen derer die vor der schwarzen Mauer standen – ich weiß nicht wie die Mauer sank – aber ich weiß, daß sie schon vor dem Tode berstiegen war.

(publié en 1956 ; voir aussi ici)

D'actualité ... mais depuis combien de temps, au fait ?

Höchster Wunsch auf Erden: Sterben ohne gemordet zu werden.

(in Nelly Sachs, Leben unter Bedrohung, en poche chez Agora, 1994 ; ce texte en prose date de 1956 ; un extrait traduit ici)

Le plus haut souhait sur Terre : mourir sans être assassiné.

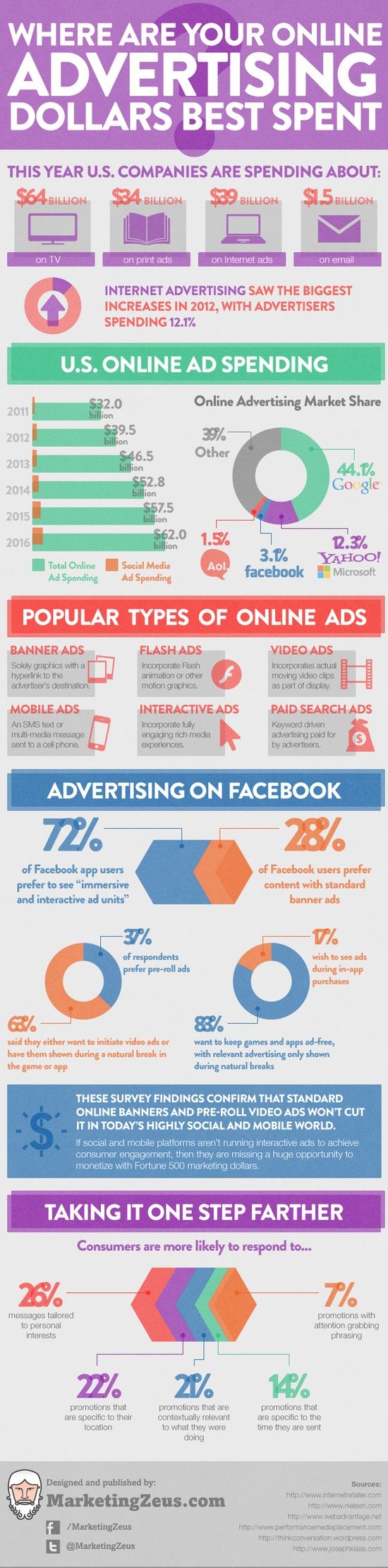

The Internet's Original Sin - Ethan Zuckerman

Excellent article sur l'évolution de l'Internet depuis l'adoption de la publicité comme modèle économique dominant ; juste la conclusion :

There is no single “right answer” to the question of how we pay for the tool that lets us share knowledge, opinions, ideas, and photos of cute cats. Whether we embrace micropayments, membership, crowdfunding, or any other model, there are bound to be unintended consequences.

There is no single “right answer” to the question of how we pay for the tool that lets us share knowledge, opinions, ideas, and photos of cute cats. Whether we embrace micropayments, membership, crowdfunding, or any other model, there are bound to be unintended consequences.

But 20 years in to the ad-supported web, we can see that our current model is bad, broken, and corrosive. It’s time to start paying for privacy, to support services we love, and to abandon those that are free, but sell us—the users and our attention—as the product.

L'article est en ligne : The Atlantic, 14/08/2014

mardi 19 août 2014

Énigmes en feu -- Nelly Sachs

Diese Jahrtausende

geblasen vom Atem

immer um ein zorniges Haupwort kreisend

aus dem Bienenkorb der Sonne

stechende Sekunden

kriegerische Angreifer

geheime Folterer

Niemals eine Atempause wie in Ur

da ein Kindervolk an den weissen Bänden zog

mit dem Mond Schlafball zu spielen -

Auf der Strasse mit Windeseile

läuft die frau

Medezin zu holen für das kranke Kind

Vokale und Konsonanten

schreien in allen Sprachen :

H i l f e !

Ces siècles

poussés par le souffle

qui toujours tournoient autour d'un maître-mot courroucé

secondes échappées pour piquer

de la ruche du soleil

agresseurs belliqueux

tortionnaires secrets

Jamais il n'y eut pause dans le souffle comme à Ur

où un peuple d'enfants tirait sur des rubans blancs

pour jouer à la balle-sommeil avec la lune -

Dans la rue avec la hâte du vent

la femme court

chercher un remède pour son enfant malade

Consonnes et voyelles

crient dans toutes les langues :

a u s e c o u rs !

(in Nelly Sachs

Eli, Lettres, Énigmes en feu

traduit par Martine Broda

Belin:, 1989)

Je respecte l'édition allemande de Glühende Rätsel (in Nelly Sachs, Späte Gedichte, Surhkamp, 1965) pour l'espacement des lettres du dernier vers qui semble avoir échappé aux éditeurs français et je me permets de corriger de même la traduction.

Ur et Abraham (Genèse 12) sont des thèmes récurrents chez Nelly Sachs ; Ur, son gigantisme (Babel), sa sauvagerie (Nemrod) y apparaissent sous deux aspects : comme image de l'Allemagne nazie, ou comme image de l'endormissement dans le culte de Sin (la Lune) étranger à l' "appel de l'ouvert", au solaire :

Venu de la cité chaldéenne d’Ur, Abraham

y apparaît de façon insistante comme le paradigme de l’origine :

origine géographique, bien sûr, mais aussi et surtout point de départ

d’un processus dynamique de transformation et de transmission. Il se

présente comme celui qui, s’arrachant au refuge clos de l’origine,

élargit l’espace de sa demeure aux dimensions de l’univers et « risque »

le temps et l’Histoire. Ce « pas dans l’ouvert » est de l’ordre de la

Révélation, de l’irruption soudaine d’un appel venu de l’Infini.

(in Blandine Chapuis, « Souviens-toi de ton futur » : la poésie de Nelly Sachs (1891-1970), entre remémoration et rédemption , Germanica

[Online], 33 | 2003)

Il

n'y a qu'une leçon, dit le rêve. La leçon de la graine. Début et fin

est une leçon sans graine. Pouvoir s'étendre pour dormir, profondément

enfouie dans la terre du deuil, la terre de l'amour, de la nostalgie, du

regret, dans les tourments de se trouver "autrement" allongée. Ceux qui

se sont étendus si profondément dans le sommeil. Si profondément. Comme

Abraham noyé sous les fanatiques de la lune dans la nuit chaldéenne fut

recueilli dans les coupes magiques des pentagrammes qui s'ouvrirent

pour le laisser sortir. Comme elle dort profondément, la pierre sous sa

couverture de mousse, si profondément qu'à la fin elle sait user du feu

comme du sang.

(in Nelly Sachs, Lettres en provenance de la nuit, Allia, 2010)

In

the second strophe [du poème ci-dessus], Sachs makes reference to the

city of Ur. Ur may be considered a primeval symbol of totalitarianism

during the reign of the tyrannical King Nimrod, who ordered the building

of the tower of Babel as a hubristic act of defiance against God. In a

letter to Walter Berendsohn, in which Sachs discussed her use of this

figure for her proposed drama Abram im Salz (1944), she describes him as

"Jäger" and "Gestalt des Unholdes unserer Zeit". The allusion to moon

worship contained in the curious reference to the "Kindervolk" playing

"Schlafball" may as Shanks interestingly points out, be an allusion to

those who opted for "an attitude of sleepy resignation to tyranny" in

the ancient city. This reference may thus be read as analogous to the

German populace's unquestionning acceptance of the tyranny of

National-Socialism. It may be an allusion, in other words, to the

idolatry rampant in the ancient city and the subsequent uncritical,

deadly worship of National Socialism.

(in Elaine martin, Nelly Sachs : The poetics of silence and the limits of representation, de Gruyter, 2011)

Rien ne dépend ici d'une polarité qu'on accorderait à ce "souffle" qui pousse les siècles : le "pas dans l'ouvert" et la grandeur tragique de l'Ange de l'Histoire sont les deux faces d'une même médaille. Il ne faut pas s'y tromper, si rien dans la seconde strophe n'autorise une interprétation nostalgique de la "pause du souffle" en Ur, tout le poème témoigne aussi de la violence de ce souffle.

Où on retrouverait d'ailleurs en passant Paul Celan : Au gré du vent qui te pousse en avant,

/ s'enroule autour du mot la neige

lundi 18 août 2014

L'espace de la chefferie n'est pas le lieu du pouvoir -- Pierre Clastres

Le chamane Acui (clan Possoahá) exécute un chant

(Maria Auxiliadora, septembre-novembre 1963)

© Laboratoire d’anthropologie sociale, fonds Sebag

à gauche, Lucien Sebag

Il n'y a donc pas de roi dans la tribu, mais un chef qui n’est pas un chef d’État. Qu'est-ce que cela signifie ? Simplement que le chef ne dispose d'aucune autorité, d'aucun pouvoir de coercition, d'aucun moyen de donner un ordre. Le chef n'est pas un commandant, les gens de la tribu n'ont aucun devoir d'obéissance. L'espace de la chefferie n'est pas le lieu du pouvoir, et la figure (bien mal nommée) du "chef" sauvage ne préfigure en rien celle d'un futur despote. Ce n'est certainement pas de la chefferie primitive que peut se déduire l'appareil étatique en général.

En quoi le chef de la tribu ne préfigure-t-il pas le chef d’État ? En quoi une telle anticipation de l’État est-elle impossible dans le monde des Sauvages ? Cette discontinuité radicale - qui rend impossible un passage progressif de la chefferie primitive à la machine étatique - se fonde naturellement sur cette relation d'exclusion qui place le pouvoir politique à l'extérieur de la chefferie. Ce qu'il s'agit de penser, c''est un chef sans pouvoir, une institution, la chefferie, étrangère à son essence, l'autorité. Les fonctions du chef, telles qu'elles ont été analysées ci-dessus, montrent bien qu'il ne s'agit pas de fonctions d'autorité. Essentiellement chargé de résorber les conflits qui peuvent surgir entre individus, familles, lignages, etc., il ne dispose pour rétablir l'ordre et la concorde, que du seul prestige que lui reconnaît la société. Mais prestige ne signifie pas pouvoir, bien entendu, et les moyens que détient le chef pour accomplir sa tâche de pacificateur se limitent à l'usage exclusif de la parole / non pas même pour arbitrer entre parties opposées, car le chef n'est pas un juge, il ne peut se permettre de prendre parti pour l'un ou pour l'autre ; mais pour, armé de sa seule éloquence, tenter de persuader les gens qu'il faut s'apaiser, renoncer aux injures, imiter les ancêtres qui ont toujours vécu dans la bonne entente. Entreprise jamais assurée de réussite, pari chaque fois incertain, car la parole du chef n'a pas force de loi. Que l'effort de persuasion échoue, alors le conflit risque de se résoudre dans la violence et le prestige du chef peut fort bien n'y point survivre, puisqu'il a fait la preuve de son impuissance à réaliser ce qu'on attend de lui.

A quoi la tribu estime-t-elle que tel homme est digne d'être un chef ? En fin de compte, à sa seule compétence "technique" : dons oratoires, savoir-faire comme chasseur, capacité de coordonner les activités guerrières, offensives ou défensives. Et, en aucune manière, la société ne laisse le chef passer au-delà de cette limite technique, elle ne laisse jamais une supériorité technique se transformer en autorité politique. Le chef est au service de la société, c'est la société en elle-même - lieu véritable du pouvoir - qui exerce comme telle son autorité sur le chef. C'est pourquoi il est impossible pour le chef de renverser ce rapport à son profit, de mettre la société à son propre service, d'exercer sur la tribu ce qu'on nomme le pouvoir : jamais la société primitive ne tolérera que son chef se transforme en despote.

(in Pierre Clastres, La Société contre l’État, Les éditions de minuit, 1974/2011)

dimanche 17 août 2014

"Il faut accepter d'entendre le cri de Reich : non, les masses n'ont pas été trompées, elles ont désiré le fascisme à tel moment !" -- Gilles Deleuze

Andrea Minini, extrait de la série Animals in moiré

M. Foucault : Un mao me disait : « Sartre, je comprends bien pourquoi il est avec nous, pourquoi il fait de la politique et dans quel sens il en fait ; toi, à la rigueur, je comprends un peu, tu as toujours posé le problème de l'enfermement. Mais Deleuze, vraiment, je ne comprends pas. » Cette question m'a prodigieusement étonné, parce que moi, ça me paraît très clair.

G. Deleuze : C'est peut-être que nous sommes en train de vivre d'une nouvelle manière les rapports théorie-pratique. Tantôt on concevait la pratique comme une application de la théorie, comme une conséquence, tantôt, au contraire, comme devant inspirer la théorie, comme étant elle-même créatrice pour une forme de théorie à venir. De toute façon, on concevait leurs rapports sous forme d'un processus de totalisation, dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que, pour nous, la question se pose autrement. Les rapports théorie-pratique sont beaucoup plus partiels et fragmentaires. D'une part, une théorie est toujours locale, relative à un petit domaine, et elle peut avoir son application dans un autre domaine, plus ou moins lointain. Le rapport d'application n'est jamais de ressemblance. D'autre part, dès que la théorie s'enfonce dans son propre domaine, elle aboutit à des obstacles, des murs, des heurts qui rendent nécessaire qu'elle soit relayée par un autre type de discours (c'est cet autre type qui fait passer éventuellement à un domaine différent). La pratique est un ensemble de relais d'un point théorique à un autre, et la théorie, un relais d'une pratique à une autre. Aucune théorie ne peut se développer sans rencontrer une espèce de mur, et il faut la pratique pour percer le mur. Par exemple, vous, vous avez commencé par analyser théoriquement un milieu d'enfermement comme l'asile psychiatrique au XIXe siècle dans la société capitaliste. Puis vous débouchez sur la nécessité que des gens précisément enfermés se mettent à parler pour leur compte, qu'ils opèrent un relais (ou bien, au contraire, c'est vous qui étiez déjà un relais par rapport à eux), et ces gens se trouvent dans les prisons, ils sont dans les prisons. Quand vous avez organisé le Groupe d'information sur les prisons, ç'a été sur cette base : instaurer les conditions où les prisonniers pourraient eux-mêmes parler. Ce serait tout à fait faux de dire, comme semblait dire le mao, que vous passiez à la pratique en appliquant vos théories. Il n'y avait là ni application, ni projet de réforme, ni enquête au sens traditionnel. Il y avait tout autre chose : un système de relais dans un ensemble, dans une multiplicité de pièces et de morceaux à la fois théoriques et pratiques. Pour nous, l'intellectuel théoricien a cessé d'être un sujet, une conscience représentante ou représentative. Ceux qui agissent et qui luttent ont cessé d'être représentés, fût-ce par un parti, un syndicat qui s'arrogeraient à leur tour le droit d'être leur conscience. Qui parle et qui agit ? c'est toujours une multiplicité, même dans la personne qui parle ou qui agit. Nous sommes tous des groupuscules. Il n'y a plus de représentation, il n'y a que de l'action, de l'action de théorie, de l'action de pratique dans des rapports de relais ou de réseaux.

M. Foucault : Il me semble que la politisation d'un intellectuel se faisait traditionnellement à partir de deux choses : sa position d'intellectuel dans la société bourgeoise, dans le système de la production capitaliste, dans l'idéologie qu'elle produit ou impose (être exploité, réduit à la misère, rejeté, « maudit », accusé de subversion, d'immoralité, etc.) ; son propre discours en tant qu'il révélait une certaine vérité, qu'il découvrait des rapports politiques là où l'on n'en percevait pas. Ces deux formes de politisation n'étaient pas étrangères l'une à l'autre, mais ne coïncidaient pas non plus forcément. Il y avait le type du « maudit » et le type du « socialiste ». Ces deux politisations se confondirent facilement en certains moments de réaction violente de la part du pouvoir, après 1848, après la Commune, après 1940 : l'intellectuel était rejeté, persécuté au moment même où les « choses » apparaissaient dans leur « vérité », au moment où il ne fallait pas dire que le roi était nu. L'intellectuel disait le vrai à ceux qui ne le voyaient pas encore et au nom de ceux qui ne pouvaient pas le dire : conscience et éloquence.

Or ce que les intellectuels ont découvert depuis la poussée récente, c'est que les masses n'ont pas besoin d'eux pour savoir ; elles savent parfaitement, clairement, beaucoup mieux qu'eux ; et elles le disent fort bien. Mais il existe un système de pouvoir qui barre, interdit, invalide ce discours et ce savoir. Pouvoir qui n'est pas seulement dans les instances supérieures de la censure, mais qui s'enfonce très profondément, très subtilement dans tout le réseau de la société. Eux-mêmes, intellectuels, font partie de ce système de pouvoir, l'idée qu'ils sont les agents de la « conscience » et du discours fait elle-même partie de ce système. Le rôle de l'intellectuel n'est plus de se placer « un peu en avant ou un peu à côté » pour dire la vérité muette de tous ; c'est plutôt de lutter contre les formes de pouvoir là où il en est à la fois l'objet et l'instrument : dans l'ordre du « savoir », de la « vérité », de la « conscience », du « discours ».

C'est en cela que la théorie n'exprimera pas, ne traduira pas, n'appliquera pas une pratique, elle est une pratique. Mais locale et régionale, comme vous le dites : non totalisatrice. Lutte contre le pouvoir, lutte pour le faire apparaître et l'entamer là où il est le plus invisible et le plus insidieux. Lutte non pour une « prise de conscience » (il y a longtemps que la conscience comme savoir est acquise par les masses, et que la conscience comme sujet est prise, occupée par la bourgeoisie), mais pour la sape et la prise du pouvoir, à côté, avec tous ceux qui luttent pour elle, et non en retrait pour les éclairer. Une « théorie », c'est le système régional de cette lutte.

G. Deleuze : C'est ça, une théorie, c'est exactement comme une boîte à outils. Rien à voir avec le signifiant... Il faut que ça serve, il faut que ça fonctionne. Et pas pour soi-même. S'il n'y a pas des gens pour s'en servir, à commencer par le théoricien lui-même qui cesse alors d'être théoricien, c'est qu'elle ne vaut rien, ou que le moment n'est pas venu. On ne revient pas sur une théorie, on en fait d'autres, on en a d'autres à faire. C'est curieux que ce soit un auteur qui passe pour un pur intellectuel, Proust, qui l'ait dit si clairement : traitez mon livre comme une paire de lunettes dirigée sur le dehors, eh bien, si elles ne vous vont pas, prenez-en d'autres, trouvez vous-même votre appareil qui est forcément un appareil de combat. La théorie, ça ne se totalise pas, ça se multiplie et ça multiplie. C'est le pouvoir qui par nature opère des totalisations, et vous, vous dites exactement : la théorie par nature est contre le pouvoir. Dès qu'une théorie s'enfonce en tel ou tel point, elle se heurte à l'impossibilité d'avoir la moindre conséquence pratique, sans que se fasse une explosion, au besoin à un tout autre point. C'est pour cette raison que la notion de réforme est si bête et hypocrite. Ou bien la réforme est élaborée par des gens qui se prétendent représentatifs et qui font profession de parler pour les autres, au nom des autres, et c'est un aménagement du pouvoir, une distribution de pouvoir qui se double d'une répression accrue. Ou bien c'est une réforme réclamée, exigée par ceux qu'elle concerne, et elle cesse d'être une réforme, c'est une action révolutionnaire qui, du fond de son caractère partiel, est déterminée à mettre en question la totalité du pouvoir et de sa hiérarchie. C'est évident dans les prisons : la plus minuscule, la plus modeste revendication des prisonniers suffit à dégonfler la pseudo-réforme Pleven. Si les petits enfants arrivaient à faire entendre leurs protestations dans une maternelle, ou même simplement leurs questions, ça suffirait à faire une explosion dans l'ensemble du système de l'enseignement. En vérité, ce système où nous vivons ne peut rien supporter : d'où sa fragilité radicale en chaque point, en même temps que sa force de répression globale. À mon avis, vous avez été le premier à nous apprendre quelque chose de fondamental, à la fois dans vos livres et dans un domaine pratique : l'indignité de parler pour les autres. Je veux dire : on se moquait de la représentation, on disait que c'était fini, mais on ne tirait pas la conséquence de cette conversion « théorique », à savoir que la théorie exigeait que les gens concernés parlent enfin pratiquement pour leur compte.

M. Foucault : Et quand les prisonniers se sont mis à parler, ils avaient eux-mêmes une théorie de la prison, de la pénalité, de la justice. Cette espèce de discours contre le pouvoir, ce contre-discours tenu par les prisonniers ou ceux qu'on appelle les délinquants, c'est ça qui compte, et non une théorie sur la délinquance. Ce problème de la prison est un problème local et marginal, parce qu'il ne passe pas plus de 100000 personnes par an dans les prisons ; en tout aujourd'hui en France, il y a peut-être 300000 ou 400000 personnes qui sont passées par la prison. Or ce problème marginal secoue les gens. J'ai été surpris de voir qu'on pouvait intéresser au problème des prisons tant de gens qui n'étaient pas en prison, surpris de voir tant de gens qui n'étaient pas prédestinés à entendre ce discours des détenus, et comment finalement ils l'entendaient. Comment l'expliquer? N'est-ce pas que, d'une façon générale, le système pénal est la forme où le pouvoir comme pouvoir se montre de la façon la plus manifeste? Mettre quelqu'un en prison, le garder en prison, le priver de nourriture, de chauffage, l'empêcher de sortir, de faire l'amour, etc., c'est bien là la manifestation de pouvoir la plus délirante qu'on puisse imaginer. L'autre jour, je parlais avec une femme qui a été en prison, et elle disait : « Quand on pense que moi qui ai quarante ans, on m'a punie un jour en prison en me mettant au pain sec. » Ce qui frappe dans cette histoire, c'est non seulement la puérilité de l'exercice du pouvoir, mais aussi le cynisme avec lequel il s'exerce comme pouvoir, sous la forme la plus archaïque, la plus puérile, la plus infantile. Réduire quelqu'un au pain et à l'eau, enfin, on nous apprend ça quand on est gosse. La prison est le seul endroit où le pouvoir peut se manifester à l'état nu dans ses dimensions les plus excessives, et se justifier comme pouvoir moral. « J'ai bien raison de punir, puisque vous savez qu'il est vilain de voler, de tuer... » C'est ça qui est fascinant dans les prisons, que pour une fois le pouvoir ne se cache pas, qu'il ne se masque pas, qu'il se montre comme tyrannie poussée dans les plus infimes détails, cyniquement lui-même, et en même temps il est pur, il est entièrement « justifié », puisqu'il peut se formuler entièrement à l'intérieur d'une morale qui encadre son exercice : sa tyrannie brute apparaît alors comme domination sereine du Bien sur le Mal, de l'ordre sur le désordre.

G. Deleuze : Du coup, l'inverse est également vrai. Ce ne sont pas seulement les prisonniers qui sont traités comme des enfants, mais les enfants comme des prisonniers. Les enfants subissent une infantilisation qui n'est pas la leur. En ce sens, il est vrai que les écoles sont un peu des prisons, les usines sont beaucoup des prisons. Il suffit de voir l'entrée chez Renault. Ou ailleurs : trois bons pour faire pipi dans la journée. Vous avez trouvé un texte de Jeremy Bentham du XVIIIe siècle, qui propose précisément une réforme des prisons : au nom de cette haute réforme, il établit un système circulaire où à la fois la prison rénovée sert de modèle et où l'on passe insensiblement de l'école à la manufacture, de la manufacture à la prison, et inversement. C'est cela, l'essence du réformisme, de la représentation réformée. Au contraire, quand les gens se mettent à parler et à agir en leur nom, ils n'opposent pas une représentation même renversée à une autre, ils n'opposent pas une autre représentativité à la fausse représentativité du pouvoir. Par exemple, je me rappelle que vous disiez qu'il n'y a pas de justice populaire contre la justice, ça se passe à un autre niveau.

M. Foucault : Je pense que, sous la haine que le peuple a de la justice, des juges, des tribunaux, des prisons, il ne faut pas voir seulement l'idée d'une autre justice meilleure et plus juste, mais d'abord et avant tout la perception d'un point singulier où le pouvoir s'exerce aux dépens du peuple. La lutte antijudiciaire est une lutte contre le pouvoir, et je ne crois pas que ce soit une lutte contre les injustices, contre les injustices de la justice et pour un meilleur fonctionnement de l'institution judiciaire. Il est tout de même frappant que chaque fois qu'il y a eu des émeutes, révoltes et séditions, l'appareil judiciaire a été la cible, en même temps et au même titre que l'appareil fiscal, l'armée et les autres formes du pouvoir. Mon hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse, est que les tribunaux populaires, par exemple au moment de la Révolution, ont été une manière pour la petite bourgeoisie alliée aux masses de récupérer, de rattraper le mouvement de lutte contre la justice. Et, pour le rattraper, on a proposé ce système du tribunal qui se réfère à une justice qui pourrait être juste, à un juge qui pourrait rendre une sentence juste. La forme même du tribunal appartient à une idéologie de la justice qui est celle de la bourgeoisie.

G. Deleuze : Si l'on considère la situation actuelle, le pouvoir a forcément une vision totale ou globale. Je veux dire que toutes les formes de répression actuelles, qui sont multiples, se totalisent facilement du point de vue du pouvoir : la répression raciste contre les immigrés, la répression dans les usines, la répression dans l'enseignement, la répression contre les jeunes en général. Il ne faut pas chercher seulement l'unité de toutes ces formes dans une réaction à Mai 68, mais beaucoup plus dans une préparation et une organisation concertées de notre avenir prochain. Le capitalisme français a grand besoin d'un « volant » de chômage, et abandonne le masque libéral et paternel du plein emploi. C'est de ce point de vue que trouvent leur unité : la limitation de l'immigration, une fois dit qu'on confiait aux émigrés les travaux les plus durs et ingrats, la répression dans les usines, puisqu'il s'agit de redonner au Français le « goût » d'un travail de plus en plus dur, la lutte contre les jeunes et la répression dans l'enseignement, puisque la répression policière est d'autant plus vive qu'on a moins besoin de jeunes sur le marché du travail. Toutes sortes de catégories professionnelles vont être conviées à exercer des fonctions policières de plus en plus précises : professeurs, psychiatres, éducateurs en tout genre, etc. Il y a là quelque chose que vous annoncez depuis longtemps, et qu'on pensait ne pas pouvoir se produire : le renforcement de toutes les structures d'enfermement. Alors, face à cette politique globale du pouvoir, on fait des ripostes locales, des contre-feux, des défenses actives et parfois préventives. Nous n'avons pas à totaliser ce qui ne se totalise que du côté du pouvoir et que nous ne pourrions totaliser de notre côté qu'en restaurant des formes représentatives de centralisme et de hiérarchie. En revanche, ce que nous avons à faire, c'est arriver à instaurer des liaisons latérales, tout un système de réseaux, de bases populaires. Et c'est ça qui est difficile. En tout cas, la réalité pour nous ne passe pas du tout par la politique au sens traditionnel de compétition et de distribution de pouvoir, d'instances dites représentatives à la P.C. ou à la C.G.T. La réalité, c'est ce qui se passe effectivement aujourd'hui dans une usine, dans une école, dans une caserne, dans une prison, dans un commissariat. Si bien que l'action comporte un type d'information d'une nature toute différente des informations des journaux (ainsi le type d'information de l'Agence de presse Libération).

M. Foucault : Cette difficulté, notre embarras à trouver les formes de lutte adéquates ne viennent-ils pas de ce que nous ignorons encore ce que c'est que le pouvoir? Après tout, il a fallu attendre le XIXe siècle pour savoir ce que c'était que l'exploitation, mais on ne sait peut-être toujours pas ce qu'est le pouvoir. Et Marx et Freud ne sont peut-être pas suffisants pour nous aider à connaître cette chose si énigmatique, à la fois visible et invisible, présente et cachée, investie partout, qu'on appelle le pouvoir. La théorie de l'État, l'analyse traditionnelle des appareils d'État n'épuisent sans doute pas le champ d'exercice et de fonctionnement du pouvoir. C'est le grand inconnu actuellement : qui exerce le pouvoir? et où l'exerce-t-il? Actuellement, on sait à peu près qui exploite, où va le profit, entre les mains de qui il passe et où il se réinvestit, tandis que le pouvoir... On sait bien que ce ne sont pas les gouvernants qui détiennent le pouvoir. Mais la notion de « classe dirigeante » n'est ni très claire ni très élaborée. « Dominer », « diriger », « gouverner », « groupe au pouvoir », « appareil d'État », etc., il y a là tout un jeu de notions qui demandent à être analysées. De même, il faudrait bien savoir jusqu'où s'exerce le pouvoir, par quels relais et jusqu'à quelles instances souvent infimes, de hiérarchie, de contrôle, de surveillance, d'interdictions, de contraintes. Partout où il ya du pouvoir, le pouvoir s'exerce. Personne à proprement parler n'en est le titulaire ; et, pourtant, il s'exerce toujours dans une certaine direction, avec les uns d'un côté et les autres de l'autre ; on ne sait pas qui l'a au juste ; mais on sait qui ne l'a pas. Si la lecture de vos livres (depuis le Nietzsche jusqu'à ce que je pressens de Capitalisme et Schizophrénie) a été pour moi si essentielle, c'est qu'ils me paraissent aller très loin dans la position de ce problème : sous ce vieux thème du sens, signifié, signifiant, etc., enfin la question du pouvoir, de l'inégalité des pouvoirs, de leurs luttes. Chaque lutte se développe autour d'un foyer particulier de pouvoir (l'un de ces innombrables petits foyers que peuvent être un petit chef, un gardien de H.L.M., un directeur de prison, un juge, un responsable syndical, un rédacteur en chef de journal). Et si désigner les foyers, les dénoncer, en parler publiquement, c'est une lutte, ce n'est pas parce que personne n'en avait encore conscience, mais c'est parce que prendre la parole à ce sujet, forcer le réseau de l'information institutionnelle, nommer, dire qui a fait quoi, désigner la cible, c'est un premier retournement du pouvoir, c'est un premier pas pour d'autres luttes contre le pouvoir. Si des discours comme ceux, par exemple, des détenus ou des médecins de prison sont des luttes, c'est parce qu'ils confisquent au moins un instant le pouvoir de parler de la prison, actuellement occupé par la seule administration et ses compères réformateurs. Le discours de lutte ne s'oppose pas à l'inconscient : il s'oppose au secret. Ça a l'air d'être beaucoup moins. Et si c'était beaucoup plus? Il y a toute une série d'équivoques à propos du « caché », du « refoulé », du « non-dit », qui permettent de « psychanalyser » à bas prix ce qui doit être l'objet d'une lutte. Le secret est peut-être plus difficile à lever que l'inconscient. Les deux thèmes qu'on rencontrait fréquemment hier encore, « L'écriture, c'est le refoulé » et « L'écriture est de plein droit subversive », me semblent bien trahir un certain nombre d'opérations qu'il faut dénoncer sévèrement.

G. Deleuze : Quant à ce problème que vous posez : on voit bien qui exploite, qui profite, qui gouverne, mais le pouvoir est encore quelque chose de plus diffus, je ferai l'hypothèse suivante : même et surtout le marxisme a déterminé le problème en termes d'intérêt (le pouvoir est détenu par une classe dominante définie par ses intérêts). Du coup, on se heurte à la question : comment se fait-il que des gens qui n'y ont pas tellement intérêt suivent, épousent étroitement le pouvoir, en quémandent une parcelle ? C'est peut-être que, en termes d'investissements, aussi bien économiques qu'inconscients, l'intérêt n'est pas le dernier mot, il y a des investissements de désir qui expliquent qu'on puisse au besoin désirer, non pas contre son intérêt, puisque l'intérêt suit toujours et se trouve là où le désir le met, mais désirer d'une manière plus profonde et diffuse que son intérêt. Il faut accepter d'entendre le cri de Reich : non, les masses n'ont pas été trompées, elles ont désiré le fascisme à tel moment! Il y a des investissements de désir qui modèlent le pouvoir et le diffusent, et qui font que le pouvoir se trouve aussi bien au niveau du flic que du Premier ministre, et qu'il n'y a pas différence de nature absolument entre le pouvoir qu'exerce un petit flic et le pouvoir qu'exerce un ministre. C'est la nature des investissements de désir sur un corps social qui explique pourquoi des partis ou des syndicats, qui auraient ou devraient avoir des investissements révolutionnaires au nom des intérêts de classe, peuvent avoir des investissements réformistes ou parfaitement réactionnaires au niveau du désir.

M. Foucault : Comme vous dites, les rapports entre désir, pouvoir et intérêt sont plus complexes qu'on ne le croit d'ordinaire, et ce n'est pas forcément ceux qui exercent le pouvoir qui ont intérêt à l'exercer ; ceux qui ont intérêt à l'exercer ne l'exercent pas, et le désir du pouvoir joue entre le pouvoir et l'intérêt un jeu qui est encore singulier. Il arrive que les masses, au moment du fascisme, désirent que certains exercent le pouvoir, certains qui ne se confondent pas avec elles pourtant, puisque le pouvoir s'exercera sur elles et à leurs dépens, jusqu'à leur mort, leur sacrifice, leur massacre, et elles désirent pourtant ce pouvoir, elles désirent que ce pouvoir soit exercé. Ce jeu du désir, du pouvoir et de l'intérêt est encore peu connu. Il a fallu longtemps pour savoir ce que c'était que l'exploitation. Et le désir, ç'a été et c'est encore une longue affaire. Il est possible que maintenant les luttes qui se mènent, et puis ces théories locales, régionales, discontinues qui sont en train de s'élaborer dans ces luttes et font absolument corps avec elles, ce soit le début d'une découverte de la manière dont s'exerce le pouvoir.

G. Deleuze : Alors, je reviens à la question : le mouvement révolutionnaire actuel est à multiples foyers, et ce n'est pas faiblesse et insuffisance, puisqu'une certaine totalisation appartient plutôt au pouvoir et à la réaction. Par exemple le Viêt-nam, c'est une formidable riposte locale. Mais comment concevoir les réseaux, les liaisons transversales entre ces points actifs discontinus, d'un pays à un autre ou à l'intérieur d'un même pays ?

M. Foucault : Cette discontinuité géographique dont vous parlez signifie peut-être ceci : du moment qu'on lutte contre l'exploitation, c'est le prolétariat qui non seulement mène la lutte, mais définit les cibles, les méthodes, les lieux et les instruments de lutte ; s'allier au prolétariat, c'est le rejoindre sur ses positions, sur son idéologie, c'est reprendre les motifs de son combat. C'est se fondre. Mais si c'est contre le pouvoir qu'on lutte, alors tous ceux sur qui s'exerce le pouvoir comme abus, tous ceux qui le reconnaissent comme intolérable peuvent engager la lutte là où ils se trouvent et à partir de leur activité (ou passivité) propre. En engageant cette lutte qui est la leur, dont ils connaissent parfaitement la cible et dont ils peuvent déterminer la méthode, ils entrent dans le processus révolutionnaire. Comme alliés bien sûr du prolétariat, puisque, si le pouvoir s'exerce comme il s'exerce, c'est bien pour maintenir l'exploitation capitaliste. Ils servent réellement la cause de la révolution prolétarienne en luttant précisément là où l'oppression s'exerce sur eux. Les femmes, les prisonniers, les soldats du contingent, les malades dans les hôpitaux, les homosexuels ont entamé en ce moment une lutte spécifique contre la forme particulière de pouvoir, de contrainte, de contrôle qui s'exerce sur eux. De telles luttes font partie actuellement du mouvement révolutionnaire, à condition qu'elles soient radicales, sans compromis ni réformisme, sans tentative pour aménager le même pouvoir avec tout au plus un changement de titulaire. Et ces mouvements sont liés au mouvement révolutionnaire du prolétariat lui-même dans la mesure où il a à combattre tous les contrôles et contraintes qui reconduisent partout le même pouvoir.

C'est-à-dire que la généralité de la lutte ne se fait certainement pas dans la forme de cette totalisation dont vous parliez tout à l'heure, cette totalisation théorique, dans la forme de la « vérité ». Ce qui fait la généralité de la lutte, c'est le système même du pouvoir, toutes les formes d'exercice et d'application du pouvoir.

G. Deleuze : Et qu'on ne peut rien toucher à un point quelconque d'application sans qu'on se trouve confronté à cet ensemble diffus, que dès lors on est forcément amené à vouloir faire sauter, à partir de la plus petite revendication qui soit. Toute défense ou toute attaque révolutionnaire partielle rejoint de cette façon la lutte ouvrière.

in "Les intellectuels et le pouvoir", entretien de Michel Foucault avec Gilles Deleuze, L'Arc, n 49

'repris dans Michel Foucault, Dits Ecrits II, Gallimard)

(et, à propos de Wilhelm Reich : Jean-Michel Palmier, Wilhelm Reich, 10/18, 1969)

mercredi 13 août 2014

Ciemne świecidło -- Aleksander Wat (1900 - 1967)

Platon kazał nas wyświecić

z Miasta, w którym Mądrość rządzi.

W nowej Wieży z Kości (ludzkich)

dziś astrolog trutynuje

gwiazd koniunkcję z Marsem, także

z Oekonomią bied i brzydot.

Mrok zapada i Minerwa

śle swe sowy do Wyroczni.

Platon kazał mnie wyświecić

w noc bez Światłych Filozofów.

Kwiaty szczęściem oddychają,

chmura ciepło deszczem pachnie,

w ciszy słyszę swoje kroki,

idę a i nie wiem dokąd ?

Platon kazał mnie wyświecić

z Miasta, w którym rządzi Zmora.

(dit par Wat lui-même en 1967, ici)

Lumen Obscurum

Platon nous fit chasser

de la Ville où règne la Sagesse.

Platon nous fit chasser

de la Ville où règne la Sagesse.

Dans la Nouvelle Tour d'Os (humains)

l'Astrologue d'aujourd'hui concocte

la rencontre des étoiles avec Mars et

l'Intendante des misères et des laideurs.

Le soir tombe et Minerve

envoie sa chouette à l'Oracle.

Platon me fit chasser

dans une nuit sans Philosophes Éclairés.

Les fleurs soupirent de bonheur,

un nuage tiède embaume la pluie,

j'entends mes pas dans le silence,

je vais sans savoir où ?

Platon me fit chasser

de la Ville où règne le Cauchemar.

l'Astrologue d'aujourd'hui concocte

la rencontre des étoiles avec Mars et

l'Intendante des misères et des laideurs.

Le soir tombe et Minerve

envoie sa chouette à l'Oracle.

Platon me fit chasser

dans une nuit sans Philosophes Éclairés.

Les fleurs soupirent de bonheur,

un nuage tiède embaume la pluie,

j'entends mes pas dans le silence,

je vais sans savoir où ?

Platon me fit chasser

de la Ville où règne le Cauchemar.

(in Aleksander Wat

Les quatre murs de ma souffrance

traduit par Alic-Catherine Carls

Orphée / La Différence, 2013)

Si jamais un homme habile dans l'art de prendre divers rôles et de se prêter à toutes sortes d'imitation, venait dans notre État et voulait nous faire entendre ses poèmes, nous lui rendrions hommage comme à un être sacré, merveilleux, plein de charmes, mais nous lut dirions qu'il n'y a pas d'homme comme lui dans notre État, et qu'il ne peut y en avoir; et nous le congédierions après avoir répandu des parfums sur sa tête et l'avoir couronné de bandelettes et nous nous contenterions d'un poète et d'un faiseur de fables plus austère et moins agréable, mais plus utile, dont le ton imiterait le langage de la vertu, et qui se conformerait,dans sa manière de dire, aux règles que nous aurions établies en nous chargeant de l'éducation des guerriers.

(in Platon, La République, Livre III, 398a, 398b ; traduction de Victor Cousin)

(in Platon, La République, Livre III, 398a, 398b ; traduction de Victor Cousin)

Jean-Jacques Avenel ...

mardi 12 août 2014

I fioretti di San Francesco - Capitolo VIII

Ma préférée (avec le loup de Gubbio, le sermon aux oiseaux, le sermon aux poissons ... rien de bien original !)

Pour ce qui est des justes récriminations contre mon usage immodéré de la photocopieuse, voir ici, merci.

(in I fioretti di San Francesco, Crescere Edizioni, 2012)

Pour une traduction française délicieusement vieillie (1912) par Théodore Étienne de Wyzewa (aka Teodor Stefan Wyżewski), voir ici et pour une autre approche de Saint François d'Assise, voir là.

lundi 11 août 2014

La calanque -- Erich Arendt (1903 - 1984)

Pour ce qui est des justes récriminations contre mon usage immodéré de la photocopieuse (qui n'a pas fait beaucoup d'efforts question qualité ce coup-ci ...), voir ici, merci.

Le troisième dans ma trilogie DDR (après Peter Hüchel et Johannes Bobrowski) ; le plus énigmatique aussi : antifasciste dès la fin des années 20, engagé dans la guerre d'Espagne, exilé en Colombie (apparemment sans prendre part à l'activité militante des exilés en Amérique du Sud : Jean-Michel Palmier ne lui consacre pas une ligne dans son Weimar en exil); de retour en DDR en 1950, il occupe sans faire de vagues sa place de "poète-fonctionnaire", un peu en-dessous de son collègue, le "poète-ministre" Johannes Becher. Tout semble dit, "le gris est mis" et rien ne subsiste des élans de sa jeunesse. Et puis le miracle d’une voix qui soudain s'élève en parfaite indépendance, absolument "hors contexte", en sourdine tout d'abord avec Flug-Oden (1959) puis c'est l'explosion : Agäis (1967), Feuerhalm (1973), Memento und Bild (1976), Zeitsaum (1978), entgrenzen (1981) ... Les braiments indignés de Sinn und Form (devenu après-guerre l'organe officiel de la culture est-allemande) n'y pourront rien ; seule la mort viendra mettre un point final à ce feu d'artifice.

Nuit des Cyclades, traduit et présenté par Marc Petit (Orphée / La Différence, 1991) offre une sélection de ces recueils (à l'exception de Flug-Oden).

Une minuscule remarque : comme l'indique en note Marc Petit, "die Schlucht", c'est "la gorge" ; que Erich Arendt situe ce poème en Corse peut laisser incliner vers la traduction retenue, "la calanque", à ceci près que la présence de la mer est toujours explicitement mentionnée dans les autres poèmes, particulièrement ceux de Agäis ; ici, rien ne la laisse supposer et tout indique au contraire qu'on est en montagne, dans la gorge de Spelunca, par exemple, avec vue sur le pont de Pianella ... "La gorge" me semblerait donc plus indiqué comme titre.

Une minuscule remarque : comme l'indique en note Marc Petit, "die Schlucht", c'est "la gorge" ; que Erich Arendt situe ce poème en Corse peut laisser incliner vers la traduction retenue, "la calanque", à ceci près que la présence de la mer est toujours explicitement mentionnée dans les autres poèmes, particulièrement ceux de Agäis ; ici, rien ne la laisse supposer et tout indique au contraire qu'on est en montagne, dans la gorge de Spelunca, par exemple, avec vue sur le pont de Pianella ... "La gorge" me semblerait donc plus indiqué comme titre.

Le pont de Pianella dans la gorge de Spelunca

(source)

jeudi 7 août 2014

Incontrôlable, suivi de O -- Andreï Voznessenski (1933 - 2010)

Orbes des pommes d'api surchargeant les pommiers. Grand-père

étayait ses branches ployées avec des perches fourchues.

Le pommier était derrière la maison, face au levant. Tous

les matins, sa silhouette baignait dans les rayons. Ils faisaient comme des

raies obliques dans un cahier d'écolier. Les contours des pommes étaient

soulignés par des demi-cercles luisants, on eût dit des O majuscules avec des

pleins, comme si le petit matin apprenait à calligraphier.

Sous l'une des pommes se contorsionnait un ver faisant la lettre

Q que j'ignorais alors.

O ma première maîtresse d'écriture ! Des millénaires avant,

dans un autre jardin, une autre première maîtresse tendit, intimidée, cette

luisante lettre ovale par quoi commença le genre humain.

L'arbre du langage se gonflait de suc. Au commencement était

le verbe, qui n'avait point de forme. L'homme a créé saintement et avec péché

une forme pour le verbe en inventant l'alphabet, le dessin, la sculpture.

Un bien curieux livre, en trois parties fort inégales. Incontrôlable est un recueil de poèmes très éloigné du meilleur Voznessenski ; les deux autres parties, J'ai quatorze ans et O, dont est extrait ce qui précède, valent à elles seules de chiner ce livre.

J'ai quatorze ans est autant un récit biographique (les débuts de Voznessenski dans l'ombre de Pasternak) qu'un exercice de vénération à l'égard de Pasternak. Un texte qui n'est pas sans rappeler (sans se rappeler, d'ailleurs, car Voznessenski y fait brièvement allusion) la première partie de Sauf-Conduit où Pasternak raconte ses espoirs de musicien dans l'ombre de Scriabine.

Beau livre au demeurant que Sauf-Conduit qui suit la formation intellectuelle de Pasternak en trois lieux (St Petersbourg, Marburg, Moscou), trois disciplines (musique, philosophie, poésie) et trois maîtres (Scriabine, Hermann Cohen, Maïakovski).

Parcours tâtonnant comme le sera celui de Voznessenski, architecte de formation devenu poète et qui conservera toujours une sensibilité particulière à l'égard des volumes et de la géométrie.

Sheep piece, sculpture de Henry Moore, dont il est question dans O

C'est cette sensibilité qui sous-tend, unifie ("sphérifie" ?) O, étrange rêverie en prose mêlant ensemble une brassée de souvenirs, entrelaçant, entre autres, une visite chez Henry Moore à Perry Green ou chez Picasso, Vyssotski et les débuts du Taganka et (retrouvant ici la veine biographique de Sauf-Conduit) une touchante évocation d'un autre mentor, "l'Homme-Conscience", l'architecte Léonid Andriévitch Pavlov (voir ici, là et là, ce dernier site étant celui de Liya Pavlova, son épouse, également architecte et peintre)

Une station-service de L.A. Pavlov, à Moscou, dont il est aussi question dans O

Incontrôlable, suivi de O, Andreï Voznessenski, traduit par Léon Robel, NRF Gallimard 1983

Sauf-Conduit, Boris Pasternak, traduit par Michel Aucouturier, L'Imaginaire Gallimard, 1989

mercredi 6 août 2014

Deuxième chant de l'aventure -- Jean-Claude Renard (1922 - 2002)

Evening camel ride on the beach in Gaza (2013 ; source)

Dans les contrées les plus cruelles,

autour de nous, autour du cœur,

dans les contrées de la fureur

il y aura de grandes grêles

et des froids roux comme le sang

et nous serons couverts de plaies

et la détresse des nausées

traversera les innocents

dans les contrées ensorcelées,

dans les contrées aux arbres noirs

où trembleront le désespoir

et les enfances foudroyées,

dans la douleur, dans les pays

qui ne croiront plus aux caresses,

qui remueront des chairs épaisses

au milieu des balcons détruits,

au fond des chambres éclatées

que la mer ne troublera plus,

où pleureront les inconnus

qui n'ont aimé que ces contrées ...

(in Cantiques pour des pays perdus, Robert Laffont, 1947 ; repris dans Métamorphose du monde, Orphée / La Différence, 1991)

Inscription à :

Articles (Atom)

%2Bex%C3%A9cute%2Bun%2Bchant%2B-%2B%C3%A0%2Bgauche%2BLucien%2BSebag%2B-%2Bseptembre%2Bnovembre%2B1963.jpg)