Une discussion un peu embrumée qui dérivait au large des récifs de Mai 68 ; je n'avais pas suivi grand chose jusqu'à ce que le sujet s'échoue sur les meilleurs romans traitant de cette période. L'établi, Le jour où mon père s'est tu, Les années, Tous les chevaux du roi, Un an après (mouais ...) repassaient en boucle avec plus ou moins de pertinence tant sur la période historique que sur le caractère romanesque.

Qu'importe ... ces livres ont tous leurs mérites mais pour moi il en est un qui les dépasse, ou qui les réunit, en une centaine de pages à peine, pour dire le Mai ouvrier : Miss Nobody Knows, du moins c'est sous ce titre incomplet que je m'en souvenais.

Une fois Marie m'avait demandé la première chose qui me venait à l'esprit à propos de la grève. J'avais dit : l'espace. L'espace sans fonction, la sensation de l'espace. Les escaliers et les couloirs. La cour et les chaînes. Les gens qui se promenaient, regardaient. Les uns et les autres se faisaient visiter leur atelier, leur coin. Ils expliquaient, considéraient l'ensemble, s’appropriaient.

Les machines immobiles.

Sensation physique, comme d'un corps en face d'un autre corps : arriver du fond de la rue et la voir, l'usine inerte, emprisonnée derrière ses grilles.

Grimper aux portes, s'asseoir par terre, s'appuyer contre un mur. Tricoter, venir tricoter.

Imaginer : la cour, cour d'usine, et des chaises posées, des assis. Même si on ne voyait que ça, on voyait bien que quelque chose basculait.

Le terrain tout d'un coup était devenu mouvant. L'espace s'ouvrait, énorme. Tout était très petit.

Très petit : les repères changeaient. Ce qui était important ne l'était plus. Ou peut-être : la seule chose qui comptait, c'était l'espace lui-même, l'espace vide, et le temps. Le cadre. on était amené à penser au cadre. Mais en un sens penser au cadre, c'est penser. On était amené à penser, à penser à ce que c'est, penser.

Circuler, plutôt qu'être à sa place. Circuler : et les mots, détachés, faisaient ça aussi, prenaient des drôles de sens. Tout d'un coup on se demandait, ah oui, on se demandait.

Il faisait beau, c'est vrai. On regardait beaucoup le ciel. Ciel large, déployé. On n'en avait jamais vu un si large, on le répétait souvent. Je la vois encore, cette scène. Des hommes et des femmes assis dans une cour encombrée, en train de parler du ciel, des nuages. La vie se découpait sur ce fond bleu et blanc, et on la voyait bien, entière. Flux et reflux.

(...)

Quelque chose se passe ... C'était dans l'air pendant ces années-là, du moins on pouvait le penser. Une drôle d'époque, en somme, une transition, mais on ne savait pas vers quoi. Les tours continuaient à monter, les jupes à diminuer, les rues semblaient toujours plus pleines de choses à voir, vivantes et mouvantes, glissantes aussi, flaques de pluie ou d'essence, miroirs et reflets, sans doute on passait de l'enfance à l'âge adulte et l'énigme qui flottait dans l'air était aussi celle-là. Un sentiment étrange et émouvant, une sensation, mais de quoi. C'était là, imminent, quelque chose venait, ou était déjà venu, quelque chose s'ouvrait et se refermait, urgence et trouble, tout est signe, tout a un sens, on court, on cherche, et des images restent, prémonitoires et brouillées, comme des mots très forts, très forts et à côté, et qui pourraient - rêve ? illusion ? désir ? - dire rien de moins que le vrai sur le vrai. "Quelque chose se passe" ...

On le chantait aussi, d'une façon agressive, adressée. Something is happening / And you don't know what it is / Do you, Mister Jones ? Quelque chose est en train de se passer / Et tu ne sais pas quoi / N'est pas Monsieur Jones ? Quand on l'imaginait, ce type qui ne comprenait rien, ce Jones qui entrait dans la pièce, qui ouvrait grands ses yeux et qui posait ses questions stupides, chacun le voyait à sa façon, et ce zombi, ce mort vivant que je me représentais moi, n'était pas le philistin bête et plein de bonne volonté de la chanson, non, pris, entraîné dans le grand mouvement tournant et rythmé qui annonçait ce qui allait venir, c'était bien sûr un personnage cynique et soi-disant moderne à l'image de Stéphane. Mais voilà, c'était réconfortant comme une vengeance, il restait planté, il ne comprendrait jamais rien.

Que quelque chose vienne du dehors, à votre rencontre, et vous étonne, vous enlève, vous soulève, vous fasse basculer, c'est là, c'est maintenant, on est au bord, on est avec, on sent la pression et on la crée, tout arrive, tout peut arriver, c'est le présent, et le monde se creuse et enfle, et les parois reculent, elles sont transparentes et elles reculent, elles s'écartent, elles s'éloignent, elles laissent la place, et c'est maintenant et maintenant et maintenant ... C'est ce que l'on peut éprouver dans l'amour, dans l'art, il est rare de l'éprouver dans la société, où l'on est presque toujours confronté à une part d'inertie obligatoire, où l'activité que l'on déploie, que l'on peut déployer, va presque toujours avec le sentiment pénible de sa limite.

Mais pendant la grève on pouvait le toucher du doigt, le frôler.

(...)

Deuil général dans la société, mélancolie, lourdeur répétée. Mais il y a ces moments où "quelque chose se passe", où tout s'ouvre, où vient sur le devant de la scène ce qui était là, dessous, entravé, impossible, ce que Stéphane avait entraperçu, mais n'avait pu vivre : l'évidence, l'audace.

Partir, aller vivre et travailler avec les gens dans l'idée de changer la société, le monde. La curiosité pour les lieux est le support d'une question sur la vie, ou est-ce le contraire, c'est quoi, vivre, vivre précisément là.

Les fenêtres allumées, les lumières. Qui vit là. Qui vit. Une rue en pente, un tramway.

Les cafés-tabacs, la vie Ricard.

Vivre toujours au même endroit, tricoter, bouts de laine, pelote.

Ou récupérer les vieux meubles dans les décharges, les soigner. Ramasser des bouts de vaisselle cassée, jetée, fabriquer une vie morceau par morceau, vie mosaïque.

Ou rien, aucun assemblage. La vie gravats.

Dans la ville, tout est nouveau, inconnu. Les rues qui montent et qui descendent, bordées d'arbres, voûtées de feuilles, les bus rouillés, les berges bleues. Tout paraît dessiné, couleurs simples, et pourtant étrange, étranger.

Les carrefours, les routes qui se croisent, s'éloignent. Les camions.

Les gens. Imaginer ce qu'ils pensent. Quand on leur parle, se demander si l'on a bien compris, si c'est bien ça.

Bonheur du corps, circuler à vélo. Même le pousser est agréable. On vit une expérience, bien conscient de le faire. Tout saisir, tout attraper par tous les bouts, essayer. Après, sans doute, quand le monde se dérobera, quand le décalage sera trop grand, ou simplement se révélera pour ce qu'il était, ce côté heureux sera mélangé. En attendant, c'est joyeux, un peu guerrier.

La ville est habitée comme un décor, elle est le lieu des actions à venir. Chaque détail compte, tout est important, on ne connaît rien, on ne choisit pas, on prend tout.

Oui, tout a un côté théâtre, le mode est creusé, découpé, et rendu léger même quand une tragédie peut peser derrière. Les rues sont des rues, et en même temps elles sont là pour qu'on coure dedans, ce n'est pas que le malheur n'existe pas, mais on est dans un état particulier, on voit tout, le mendiant unijambiste et la petite fille avec ses nattes et ses nœuds écossais et la gitane qui discute au coin de la rue en robe longue. On est soulevé, porté par ce qui vient, sans doute, mais cela rend aussi minutieux. Plaisir de voir, et de voir ce qu'on avait jamais vu. Des raffineries et le ciel qui brûle, jaune. Les gens autour des gares avec leurs sacs. Ou à midi, en blouse, au café, lisant le journal. Qu'est-ce qu'ils pensent, oui, vraiment, qu'est-ce qu'ils peuvent bien penser.

Manger dans des restaurants minuscules, plat du jour, compotes.

Les maisons qu'on ne reconnaît pas, les murs nouveaux et leurs fissures, la qualité différente de l'air.

Les lieux de travail, les cours d'usine, les ateliers. La feuille de paye. Celle-là, personne ne la comprend, d'ailleurs. Les façons de parler.

Les différentes valeurs du temps, le matin, la fin de la matinée, le début de l'après-midi, qu'est-ce qui fait leur différence exacte. Tout est dans la rencontre, tout est au présent. Ce qui se passe, ce qui peut se passer, faire attention, être attentif. Ne pas rater la rencontre, tout ce qui est possible. Art de ça. C'est l'ici et maintenant, c'est l'acte, ce sont les actions. Une sorte de retour dans les territoires sans hiérarchie de l'enfance, et en même temps, la prévision, il faut penser. Tenter de le faire.

Les filles que l'on voit danser dans les bals, ouvrir le monde avec leurs bras et leurs hanches. Une maison en carton, construite sur pilotis. Oui, la pensée prend tout, toutes les feuilles, tous les cailloux, tous les verres de bière. Le passé, on l'a mis derrière soi. Alors, pas le choix : voir, et avoir des idées.

L'air semble libre, imprévisible, tours et détours. Un nuage passe qui a l'air d'un bébé.

Jeune vieux monde, toujours rond. Dans l'autobus très tôt le matin une femme porte un décolleté. On monte, on reste debout. Cahots.

Des hommes jouent aux cartes dans les cafés. Le hasard, la chance, ils y croient. Moi aussi, autrement.

FIN

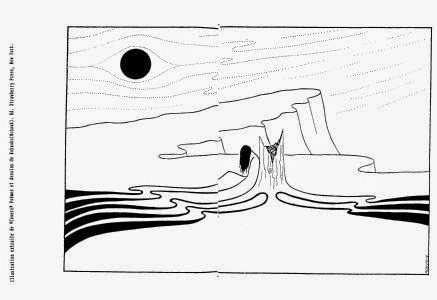

(in Leslie Kaplan, Depuis maintenant - Miss Nobody Knows, POL, 1996)

Leslie Kaplan (à lire aussi, L'excès - L'usine, toujours chez POL, qui forme comme un diptyque avec Depuis maintenant), François Bon (Sortie d'usine, aux Éditions de Minuit), Tommaso di Ciaula ; je ne sais pourquoi exactement mais ces trois auteurs habitent ensemble dans mon petit panthéon personnel (et pourtant, il y a loin de la langue de Leslie Kaplan à celle de Tommaso di Ciaula !). Savoir pourquoi reviendrait peut-être à donner une définition de l'authenticité ...