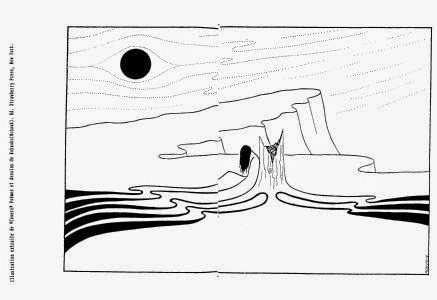

Heureux ceux qui ont pu assister à un concert de Thelonious Monk ; je n'en fais pas partie. Enfin, si, un peu quand même, par la grâce de ce texte.

Jazz Gallery, NYC, Juin 1961

(photo Larry Fink)

A Genève, dans la journée, il y a le bureau des Nations unies mais le soir il faut bien vivre et soudain une affiche un peu partout qui dit Thelonious Monk et Charles Rouse, vous comprendrez alors le galop au Victoria Hall pour le cinquième rang au milieu, les verres propiatoires au bar du coin, les fourmis de la joie, les neuf heures qui sont interminablement sept heures et demie, huit heures, huit heures passées, le troisième whisky, Claude Tarnaud qui propose une fondue, sa femme et la mienne qui se regardent consternées - et après c'est elles qui en mangent le plus, surtout le fond qui est toujours le meilleur dans la fondue -, le vin blanc qui agite ses petites pattes dans les verres, le monde qu'on laisse derrière soi et Thelonious pareil à la comète qui, dans cinq minutes exactement, emportera un morceau de la Terre, comme dans Hector Servadac, en tout cas un morceau de Genève avec la statue de Calvin et les chronomètres Vacheron et Constantin.

A présent les lumières s'éteignent avec ce léger tremblement d'adieu qui nous gagne toujours quand un concert commence (nous traverserons un fleuve, un autre temps s'établira, l'obole est déjà prête) et déjà le contrebassiste relève son instrument et l'accorde, les balais parcourent brièvement la caisse claire comme un frisson et, venu du fond de la scène en faisant tout un détour complètement inutile, un ours qui a sur la tête un bonnet mi-turc mi-barrette s'avance vers le piano en posant un pied devant l'autre avec de telles précautions qu'on pense malgré soi à des champs de mines ou à ces plates-bandes de despotes sassanides où toute fleur piétinée était une mort lente de jardinier. Quand Thelonious s'assied au piano, toute la salle s'assied avec lui et produit un murmure collectif à la mesure de son soulagement parce que l'avancée diagonale de Thelonious sur la scène tient un peu du cabotage phénicien toujours menacé d'échouer dans les syrtes et lorsque la nef de miel noir avec son capitaine barbu arrive au port, c'est le quai maçonnique du Victoria Hall qui la reçoit avec un soupir comme d'ailes apaisées, de jetées atteintes. Et c'est alors Pannonica ou Blue Monk, trois ombres comme des épis entourent l'ours qui explore les ruches du clavier allant et venant parmi les abeilles déconcertées et les hexagones du son, il s'est à peine écoulé une minute que nous sommes déjà dans la nuit hors du temps, la nuit primitive et délicate de Thelonious Monk.

Mais cela ne s'explique pas ; A rose is a rose is a rose. Nous vivons une trêve, il y a un intercesseur, peut-être en quelque sphère est-il question de notre rachat. Et ensuite, quand Charles Rouse fait un pas vers le micro et que son saxo dessine impérieusement les raisons pour lesquelles il est là, Thelonious laisse tomber ses mains, écoute un instant, pose encore un léger accord de la main gauche et l'ours se lève en se balançant, gavé de miel et cherchant une mousse propice à la sieste, dégagé du tabouret il s'appuie sur le bord du piano, marquant le rythme du pied et du bonnet, les doigts glissent, d'abord sur le côté du clavier où il pourrait y avoir un cendrier et une bière mais il n'y a qu'un Steinway & Sons, puis ils commencent imperceptiblement un safari sur le bord de la caisse tandis que l'ours se balance en cadence parce que Rouse et le contrebassiste et le percussionniste sont pris au filet du mystère de leur trinité et Thelonious voyage vertigineusement sans bouger, naviguant centimètre par centimètre, en direction de la queue du piano qu'il n'atteindra jamais, on sait bien qu'il ne l'atteindra pas car, pour l'atteindre, il lui faudrait plus de temps qu'à Phileas Fogg, plus de traineaux à voile, plus de rapides de miel de sapin, d'éléphants et de trains durcis par la vitesse pour franchir l'abîme d'un pont effondré, en conséquence de quoi Thelonious voyage à sa manière, s'appuyant sur un pied puis sur l'autre, tanguant sur le pont de son Pequod ancré dans un théâtre et bougeant de temps en temps les doigts pour gagner un centimètre ou mille milles, s'immobilisant à nouveau, comme faisant le point avec un sextant de fumée et renonçant à aller plus loin et à atteindre le bout du piano, jusqu'à ce que sa main abandonne son appui et que l'ours vire lentement de bord et tout pourrait arriver à cet instant où l'appui lui manque, où il flotte comme un alcyon sur le rythme de Charles Rouse qui est en train de poser ses derniers longs, véhéments, admirables coups de pinceau de rouge et de violet, nous éprouvons le vide de Thelonious éloigné du bord du piano, l'interminable diastole d'un seul immense cœur où battent tous nos sangs, et exactement alors, son autre main se saisit du piano, l'ours se balance aimablement et revient nuage après nuage jusqu'au clavier, il le regarde comme pour la première fois, il promène dans les airs ses doigts indécis, les laisse tomber et nous sommes sauvés, il y a Thelonious capitaine, il y a navigation de nouveau et le geste de Rouse qui recule tout en décrochant son saxo ressemble à une remise de pouvoir, le légat qui rend au doge les clefs de la Sérénissime.

(in Le tour du jour en quatre-vingts mondes, traduit par Laure Guille-Bataillon, Karine Berriot, J.-C. Lepetit et Céline Zins, Gallimard 1980)